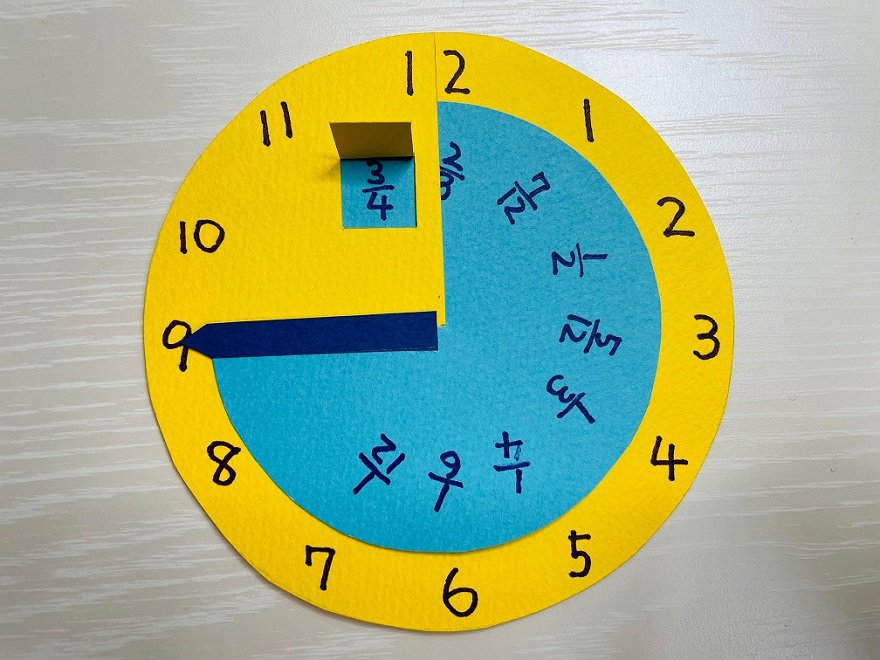

作ってさわって割合を実感しよう

「割合」を知るためには「割合」は量を表していないことを知らなくてはいけません。一緒に道具を作って楽しく「割合」を学びましょう。

「割合」を知るためには「割合」は量を表していないことを知らなくてはいけません。一緒に道具を作って楽しく「割合」を学びましょう。

文部科学省は2013年から、意欲と能力のある高校生や大学生の留学を促進するキャンペーンを実施しています。「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」は民間の寄附を100%原資とする返済不要の奨学金および研修等を通じ、学生の留学を支援しています。今回は「高校生等の支援」の概要をお伝えします。

高校卒業後、大学・専門学校等に進学する子供の割合は、年々上昇しており、すでに8割を超えています。子育て家族にとって「教育費をどのように準備するか」という課題は、避けて通れないものとなっています。

中高一貫で教育を受けたい、あるいは学校独自の教育方針に共感し子どもを進学させたい、など様々な理由で中学受験に取り組むご家庭もいらっしゃることでしょう。受験にチャレンジする際には前もって、かかる費用を見積りしてみることがおすすめです。

親が算数が苦手でも、お子さんに寄り添って一緒に楽しむ方法があります。算数から広がる世界を親子で楽しんでください。

高校は義務教育ではないため、小・中学校時代よりも金銭的な負担は大きくなります。その時になってあわてないよう、早めに計画することが大切です。計画する際に必要な情報として、今回は「高校授業料無償化」についてお伝えします。

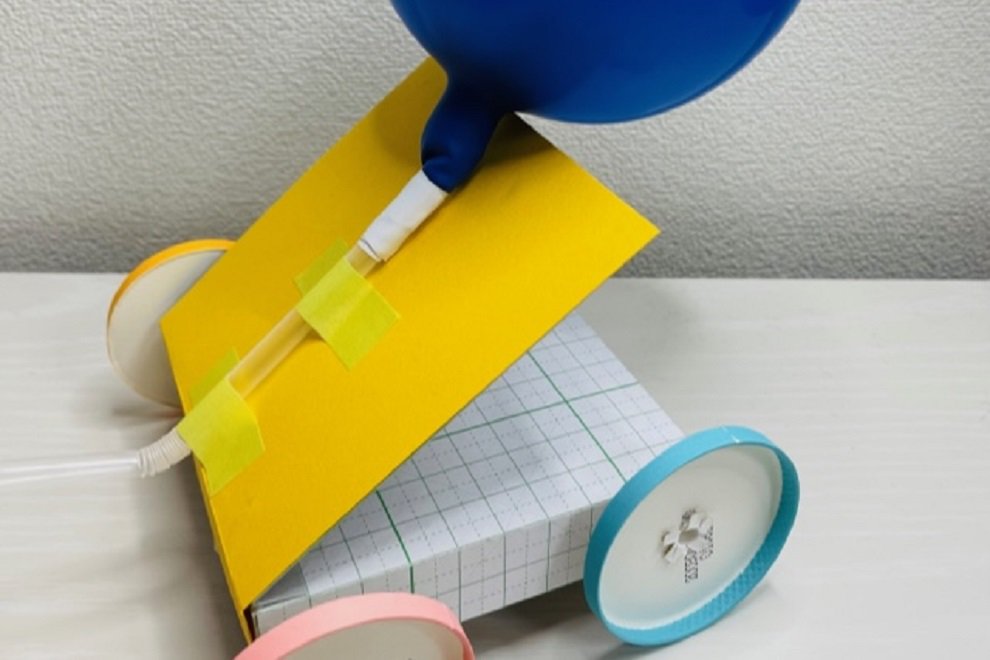

時間を止めたり動かしたりしながら旅人算(速度)に挑戦してみましょう。

若い時期だからこそ身につきやすい語学力や知識・技能。高い専門性を求めて、海外留学や大学院への進学を視野に入れるケースもあります。留学、大学院、資格取得の費用ついて考えてみましょう。

中学生にもなれば普段のお小遣いに加え、お年玉などの大きなお金も保護者が預かるのではなく、子ども自身に管理させたいもの。そのためには、わが子が中高生になったときにはお金とどのように向き合わせたいのか、小学生のうちから考えておきましょう。

子育て世帯にとっては、教育費の負担はかなり重いと言えます。スマホなどの通信費や、塾代、習い事費用、受験費用など、親の時代よりもさまざまな費用が膨らみやすいからです。ただ昨今、少子化対策のためにさまざまな施策が打ち出されていることから「今後、教育費はあまり準備しなくてもいいかも。」と思っている方もいるかもしれません。しかしそれで家計管理を怠っていては、今度は親本人の老後準備資金が不足する可能性があります。今回は家計管理と教育資金準備のポイントをお話ししましょう。

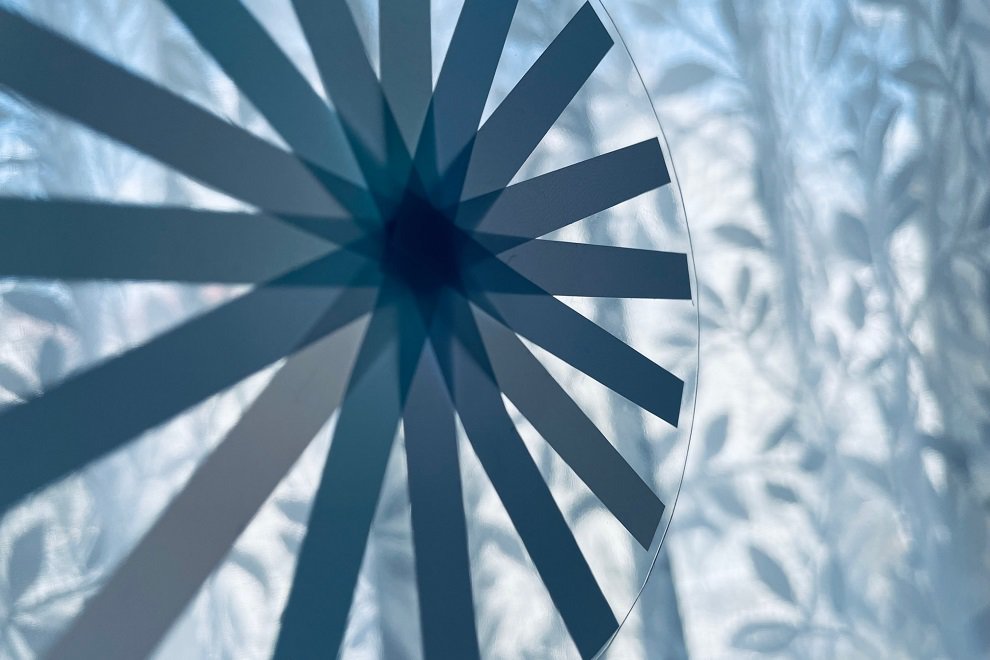

角度を実感できれば、図形の問題でも色々な解き方ができたり計算のまちがいを発見しやすくなります。美しい工作をしながら角度を楽しみましょう。

子どもの塾・予備校選び、「友人が通っているから」「塾の名前は前から知っているから」という理由で決めようとしていませんか? 子ども本人の希望を尊重しつつも、保護者として選び方のポイントを抑えておきましょう。

専門性の高い学校の学費が必ずしも高いと決めつけることはできませんが、傾向としては、やはりお高めです。家庭では大学・専門学校までにかかる費用を見極めて、少しでも早い段階から準備を始めるようにしましょう。

割合を調べて、使って、すてきなミサンガを作ります。

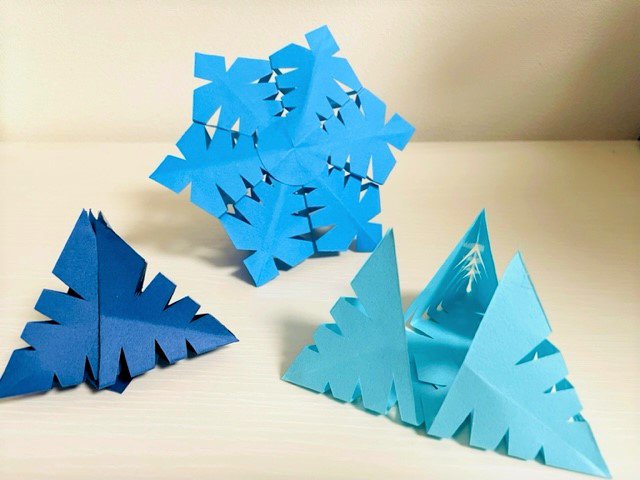

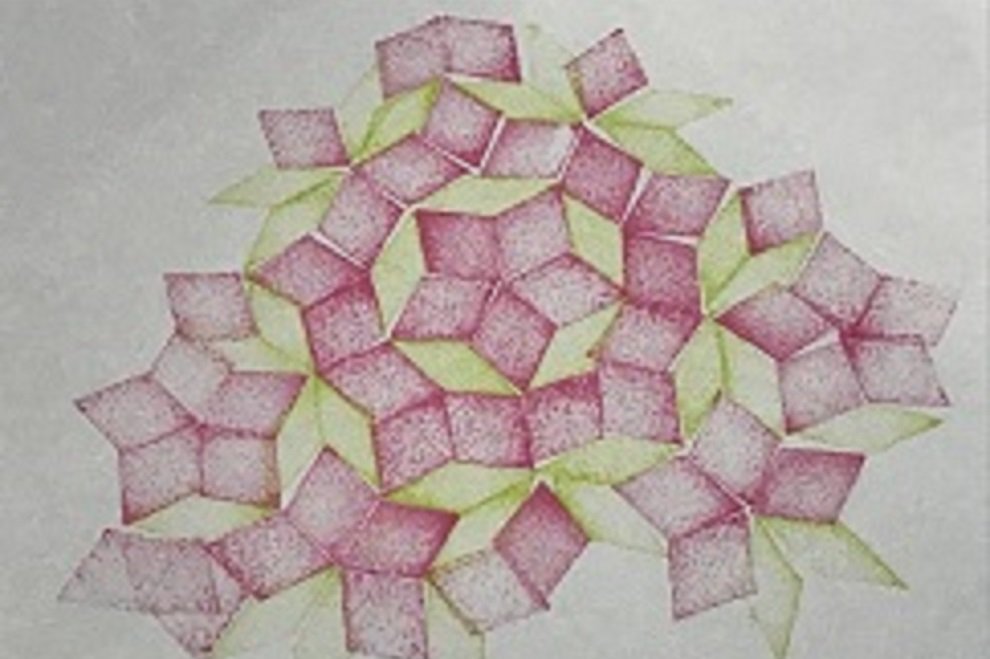

ひき算の2つのひみつを調べて、広がる算数の世界を体験しお花が広がる立体カードを作ります。

お金との付き合い方はご家庭によってさまざま。頑張って高収入を得られても、浪費が激しかったりすると、貯蓄もできずお金に困る事態になることもあるでしょう。子どものころからお小遣いのやりくりをしっかりとすることで、将来お金の使い方も上手になれます。今回は、中高生のお小遣いのやりくりについて考えてみましょう。

教育資金を準備するための大原則は、「子どもが誕生した時から」「長期間で」「コツコツと」貯めることです。でも、なかなか計画通りにいかない場合もあるでしょう。そこで今回は、教育資金を準備する家計管理のセオリーを確認し、出遅れてしまった場合のリスケジュールについて、考えてみましょう。

塾に通わせたり家庭教師に勉強を見てもらえば、子どもの成績はそれなりに上がるものです。期待を込め、時には安心料としてその費用を負担するわけですが、家庭で負担できる金額には限度があることを常に意識するようにしましょう。

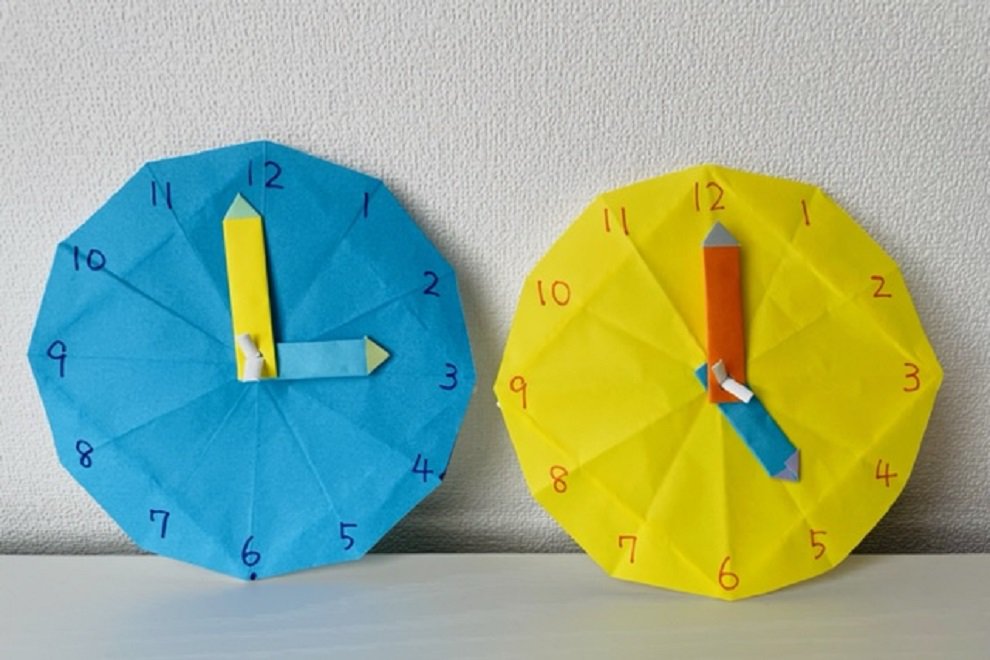

夏休みには家族で旅行に行くこともあると思いますが、せっかくならどんな道(路線)を通って、どのくらいのきょりを進んできたのかが分かれば、さらに旅も楽しくなることでしょう。旅の様子を記録する時には、時刻のデータも記録しておくと研究に発展しそうです。

2023年度は、これまで中止されていた文化祭やオープンキャンパスなどさまざまなイベントが解禁されることが予測されます。「医者になりたい」「薬剤師になりたい」「ものづくりをしたい」など専門性の高い進路を考えている場合には、ぜひ親子で参加し、どこに進学するか、それには「いくらくらい」これから教育費を準備すればいいのかを一緒に考えてみましょう。今回は、専門性の高い進路に進むときの教育費の準備方法を考えます。

いつの間にか算数が苦手になって嫌いになってしまうのは残念です。今回は算数が嫌いになる理由を検証して「算数大好き!」を育てる方法をご紹介します。

中学・高校生になると、通学や部活動などで行動範囲が広がります。交通費や飲食費などもかかるようになりますが、その支払い手段としてキャッシュレスも一般的になって来ました。そこで今回は、中高生が使うお金と管理のしかたについて考えてみましょう。

わが子が本当に大学や専門学校へ進学するかどうかは、その時になってみないとわからないもの。けれど、大学などへの進学がフツウになっている現在、学費の準備はコツコツ進めていきましょう。

新学期が始まると、クラスに慣れること、先生に慣れることなど、さまざまな環境の変化に戸惑いつつも、勉強を頑張ろうと、新たに塾選びをする方もいるでしょう。こんな時、何を考えて塾を選べばいいのか、塾選びとその費用について考えてみましょう。

子どもの教育費支出最大のピークは、大学・専門学校入学時の初年度納付金です。ここを乗り越え、修業年限の学費が準備できると、子どもは奨学金に頼ることなく、卒業後も奨学金返済の心配をすることなく、社会人としてスタートできます。そこで今回は、教育資金の目標額と基本の貯め方について、考えてみたいと思います。

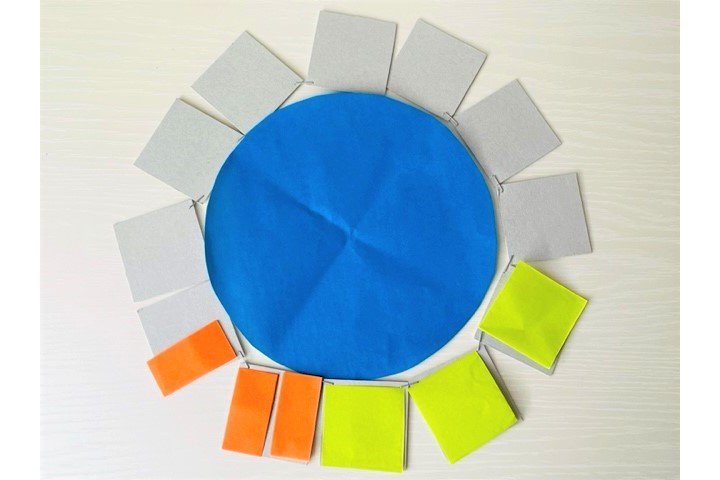

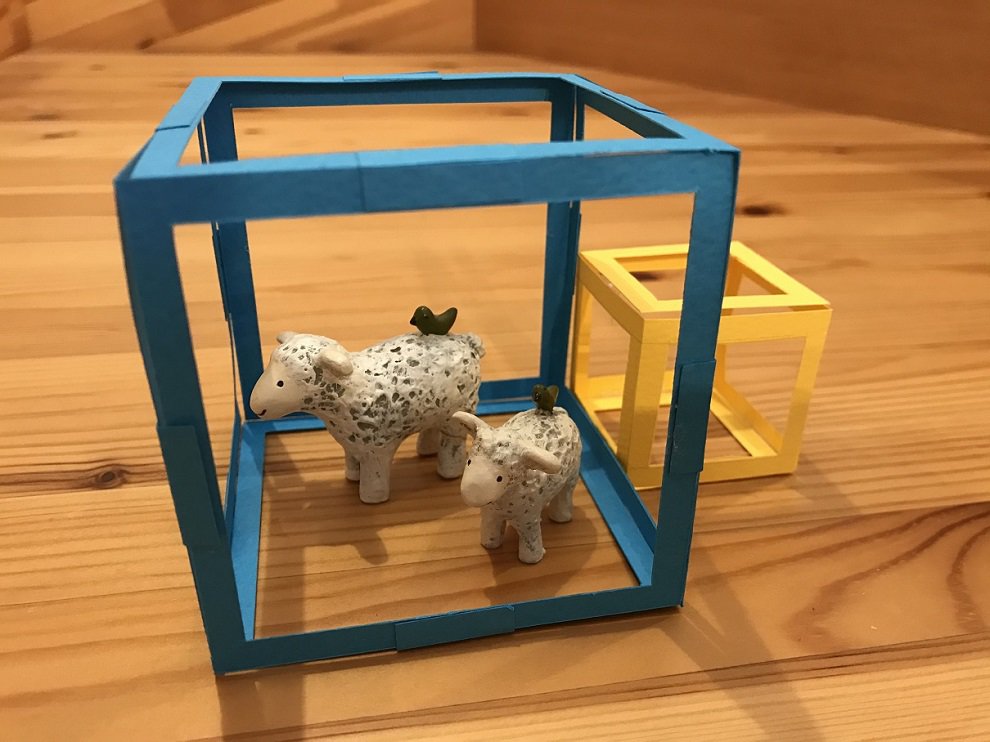

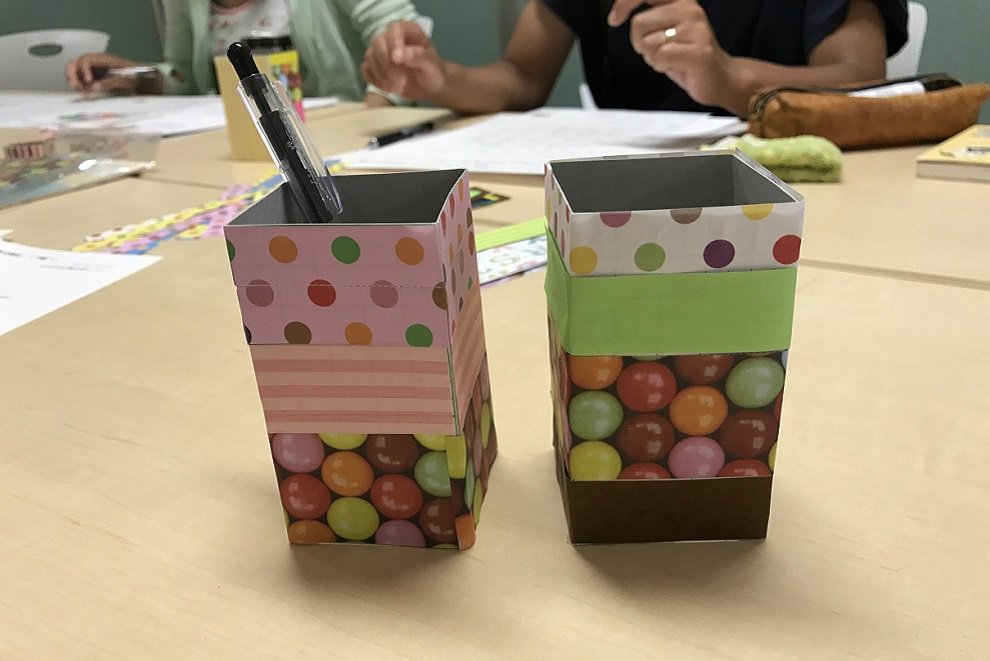

2年生で学ぶ「箱の形」では、面をつないで立体図形を作ります。箱の形には正方形だけでできる形や、正方形と長方形を組み合わせてできる形があって、慣れると自由自在に好きな形が作れるようになります。ここでは、正方形だけでできる立方体を組み立てて、机の上をおそうじする道具を作りましょう。

小学校では、たし算、ひき算、かけ算、わり算という4つ演算を学びます。演算を学ぶということはどういうことなのでしょう。例えば、たし算を学ぶ時には何をどこまで学んだらよいのでしょう。演算を学ぶゴールは主に2つあります。1つは演算をスムーズに行って計算の結果を出せること。もう1つは学校やおうちの中の場面で演算を利用できることです。

東京都が子ども(18歳以下の都民)1人当たりに月5000円の給付を行うことを決定し、総理大臣からも「異次元の少子化対策をとる」との言葉が聞かれ、これを機会に複数の子どもをもうける方も増えるかもしれません。でも、物価高になっても賃金上昇が伴っていない場合がほとんどの中で、子育て家庭における、下がることのない教育費のやりくりは本当に大変です。今回は複数の子どもがいるご家庭で教育費を準備するポイントをお話ししましょう。

保護者は子どもの未来のために大きめの目標設定をしがちです。わが子の未来を手助けしてやりたい気持ちは大切ですが、月々の目標クリアに苦戦すると途中リタイアにつながることも。現実的な目標も設定しましょう。

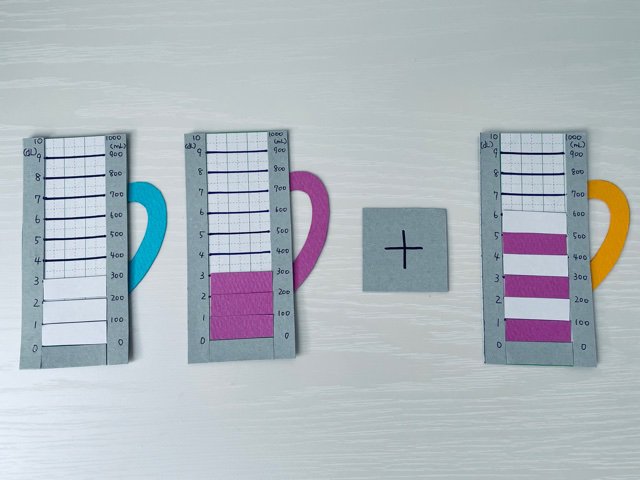

小学校で学ぶ数は、リンゴやバナナの個数など「量を表す数」から始まります。現実の世界と算数がつながっていることが分かりやすいですよね。ところが、「倍」や「割合」など「数と数の関係を表す数」はなかなかイメージがつかみにくく難しく感じられるようです。今回は「割合」の「食塩水」の考え方について、実際に模型を作って触って学ぶ方法をご紹介します。

義務教育の中学生と行動範囲が広がる高校生では、自分で自由に使えるお金、つまり「おこづかい」に対する考え方も少し違ってくるようです。家庭でのおこづかいを考えるヒントとして、「10代の金銭感覚についての意識調査」(SMBCコンシューマーファイナンス調べ)と筆者が学校で行う講座内容をご紹介します。

小学校低学年頃までは「算数楽しい!」という子どもたちは割と多いように感じます。ところが国際調査(国際数学・理科教育動向調査)のアンケート結果を見ると、日本では「算数が楽しい」と思う子どもたちの割合はこの後どんどん減っていくことが分かっています。せっかく「算数楽しい!」と思っている子どもたちの気持ちや好奇心を、どのようにすれば伸ばしていくことができるのでしょうか。

円安や度重なる値上げなど、子どもがいるご家庭にとっては将来の教育費を貯めるどころか、目の前の費用をどうにか捻出することで精一杯になるような出来事が続いています。ただ、将来の費用を全く準備せず奨学金や教育ローンに頼るというのはとても危険なことです。今回は、具体的に「将来の教育費が気になっているけれど何から始めていいかわからない」という中高生のお子様を持つご家庭に向けて対策をお話しします。

速度を求める時には分を時間にかえたり、秒を分にかえたりしなくてはいけないことがあります。難しく感じてしまうと思いますが、この時計を使えば楽しく学ぶことができます。

兄弟姉妹全員に同額の教育資金を準備できればいいのですが、現実は厳しいことも。子どもの人数に比例して親の収入が増えるわけではないからです。金額にとらわれることなく、別の視点で「公平性」を確保するのもアリです。

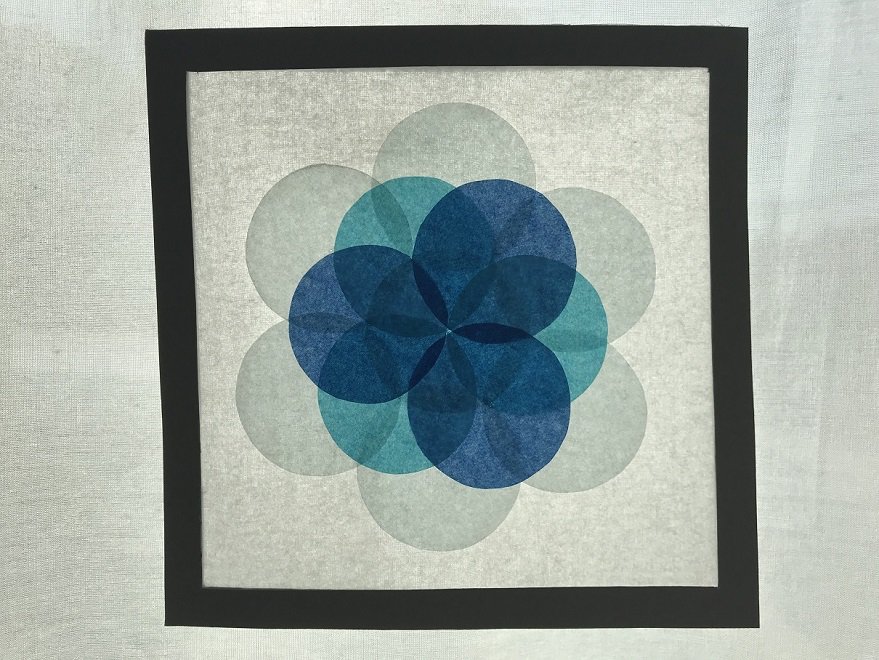

円の性質を学んで、ふせん紙で美しい円のような形を作ります。簡単にできるので楽しく作ってかざってください。

集めると森になるパズルを作って、直角の実験をしながら角の大きさについて考えてみましょう。

子どもの進学費用は月の収入から余った分を貯めよう...では、なかなか思うように貯まらないもの。貯蓄も消費も「計画性」がポイントです。4つのステップで、貯められない家計から貯まる家計に変えてみませんか?

教育費は個々の家計で負担という状況は変わらないと思いますが、家計が厳しくなっても、子どもの進学費用をリーズナブルに抑えるということは困難です。今回は、子どもの教育費が貯まっていないご家庭に向けて、教育資金の準備方法を考えます。

正方形を使って、一面にしきつめるだけでなく、模様を見ながらパターンを考えたり、他の人が作ったパターンを見破ったりする算数的な遊びをご紹介します。

小学生になったら定期的な小遣い制度を開始し、中学生になれば小学生よりも小遣いの額を増やすのが当然と考えつつ、自由に使わせていい金額で悩む保護者は少なくありません。でも、金額決めよりも前に親子で考えたいことがあるのです。

いだいな科学者、ニュートンが発見した運動法則をもとに、夏休みの自由研究に発展させる方法をご紹介します。

教育費は子どもの年齢とともに増えていきます。きょうだいがいれば、保護者の負担は2倍、3倍に。そこで、学校段階別にかかる年間学習費から、きょうだいごとの教育費を確保するポイントを考えてみたいと思います。

コンパスの仕組みを知って、大きさのちがう円をかいてみましょう。最後にはだんだんと深くなる海ができあがります。

2022年4月に民法が改正され「18歳成人」が施行されました。今後、子どもへの金銭教育の重要性はますます高まるでしょう。今回は、おこづかいをあげるなら、子ども自身にお金の管理をさせたい。そんな思いを持つ保護者に向けて、知っておきたいことをお話しします。

2つの時計を作って「時刻」だけでなく「時間」が見えるようにします。自分だけの時計で時間名人の第一歩をふみ出しましょう。

中学・高校受験に全力を注いでいる中、もうひと踏ん張りして、その先の進学費用についても考えてみましょう。教育資金の準備方法は「時間を味方につける」ことが早道です。1日も早く大学・専門学校への進学のための貯蓄をスタートさせましょう。

この連載では、ずっと実験や工作をしながら算数を学ぶことをおすすめしています。わざわざ手を動かさなくても、計算や頭の中で考えることができればそれでいいのでは?と思う方もいらっしゃると思いますが、工作や実験のなかで算数を学ぶことには大きな意味があるのです。

今月のお悩み相談は、進路について子どもとわかりあえないという内容です。実体験を踏まえながら、保護者の方が実践できるマインドセットについてお伝えします。

親世代であれば、当たり前に知っている「貯蓄」ですが、子どもにとってはあまりなじみのない言葉かもしれません。ここでは子どもに「貯蓄の仕方」を教えるときに押さえておきたい基本をお伝えします。

何に使うのか、どんな場面で使えるのかがわかりにくい公約数ですが、花を作ってかざりながら公約数の意味を考えてみましょう。

今月のお悩み相談は、進路選びのサポート・子育てに自信がないという内容です。実体験を踏まえながら、お子さんへの具体的な声かけや、現状の捉え方を変えるヒントをお伝えします。

2020年から英語が小学生から必須教科となりました。大学受験のことも考えれば、子どもにとって英語は苦手といって避けられない科目といえます。ただ、英語を駆使できる親世代はまだまだ少ないものです。英語教育が必要だけれどどうはじめたらいいか、そんなふうに迷った時のはじめ方を考えてみましょう。

コインを作って10や100のまとまりを枚数で考えながら、大きな数の計算に挑戦してみましょう。

多くのご家庭が一番お金のかかる高校卒業後に向けて教育資金を貯めておられることと思いますが、習い事など親が想定していたこととまったく違う事に子どもが興味を持ち、「これやりたい!」と言われたらどうしますか? そんなときに備えて、考え方や資金の調達方法を考えておきましょう。

今月は、お子さんの望む進路を素直に応援できないときに、どのようにお子さんと向き合っていけばいいのかというお悩みにお答えしていきます。この記事では、保護者の方のマインドセットや、保護者の方ができる具体的な対応についてお伝えします。

算数の壁の最後の一つは、中学に入り数学になるとぐっと広がる数の世界です。中学生になり学習環境が大きく変わる前、小学生のうちに少し先取りして「負の数」に慣れておくことで、算数から数学へスムーズに移行することができます。

分数を割合として使う体験をして、美しい雪の森を作ってみましょう。工作を通して割合の使い方を実感することで、より理解が深まります。

今月は、「進んで勉強しないお子さんに対して、どのように接すれば良いのかわからない」というお悩みにお答えしていきます。この記事では、保護者の方ができる具体的なサポートをご紹介します。

コツコツ積み立てている教育資金。いざ使うときに足りなかったり、すぐに現金化できないなど困ることがあります。そんな時、祖父母からの援助があれば嬉しいですね。でも、下手にお金をもらうと贈与税がかかるのでは?と心配な方のために、知っておきたい3つのポイントをお伝えします。

博物館には見たり触ったりできる本物があります。好きなものを見に行ったり、面白いものを見つけたりして大きな知恵を手に入れて下さい。

算数は小学5年生になるとぐっと難しくなります。そこで今回は子どもにとってどこがわかりにくいのか、また、つまづかないためには、つまづきをのりこえるためにはどうしたらよいのかを紹介します。

今月は、進路選択をするうえで必要となる学校情報を収集するために、保護者ができる具体的なサポートをお伝えします。

教育費を含む子育て費用は、子どもの成長とともに増えていくものです。今が黒字だから大丈夫と油断することなく、食費や教育費がかさんでも進学費用のための先取り貯蓄ができるような家計体質にしていきましょう。体質改善は早いほど、その効果は大きくなります。

密度の意味を学んで計算し、ペーパーウェイトという紙の上に乗せる重しの中に小さな世界を作ってみましょう。

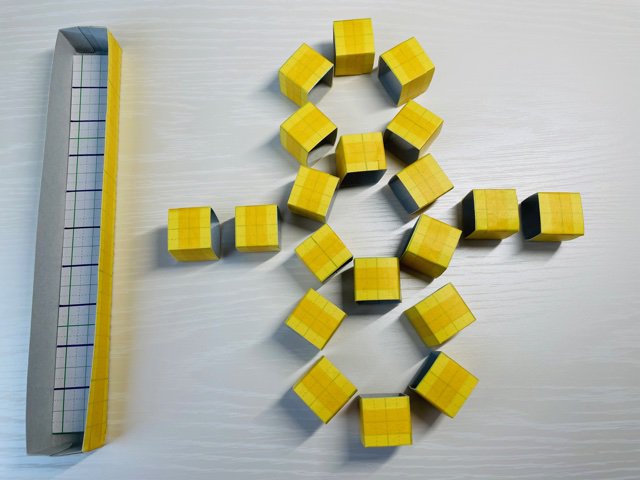

小学校では、数を数え、数を書くことからはじまりますが、低学年のうちに「数と量を一致させる」感覚を身に付けることが大切です。その理由と、数字のカードや手作りのブロックを使って親子で楽しく学ぶ方法を紹介します。

今月は、"「興味があること」「好きなこと」がない"と言うお子さんに対して、どのように進路に繋がるサポートをしていけば良いのかわからないというお悩みにお答えし、好きなことの見つけ方や、進路選びのために保護者ができる具体的なサポートをお伝えします。

どこからみても丸い形に見える球について、性質を知るための実験をして面白いペン立てを作りましょう。

算数にはつまずきやすいポイントが3つあります。多くの子どもがここで壁にぶつかり、「算数嫌い」「算数が苦手」になってしまうのですが、ここさえスムーズに乗り越えることができれば、算数は怖くないともいえるのです。お子さんの算数の学習を見守りサポートするうえで、保護者の方に知っておいていただきたい算数の「3つの壁」とその乗り越え方を、4回にわけてご紹介します。

家計の中で子どもにかける費用はふくらみがちです。当初予定していなかった中学受験をすることになれば、家計は大変なことになります。今回は、中学受験をするか、中学受験をせず高校受験をするかによる家計の影響を考えてみます。

今月のお悩み相談は、お子さんが進路についてどう考えているのかわからないという内容です。どんな心持ちでお子さんを見守ったら良いのかという保護者のマインドセットと、お子さんに対する具体的なアクションについてお伝えします。

子どもが中学を卒業するまで受給できる児童手当ですが、計画的に貯蓄していけば高校卒業後の進学費用の要になります。今回は児童手当も含めた進学費用の準備方法をお伝えしていきましょう。

「どんな場面で使えばいいの?」と、利用の仕方がわかりにくい公倍数を使って、キャンディトレーを作ります。楽しみながら公倍数の意味を実感してください。

お子さんの進路選択をサポートするうえで大事なのは、キャリア(進路)の考え方を広げていくことです。キャリア理論を知ることで、これまでの当たり前にとらわれず、新たな時代を生きているお子さんの進路選びをサポートすることができます。

保護者は子どもに教育を受けさせる義務を負っていますが、教育費すべてを負担する義務も一緒に負っているわけではありません。教育のための支出を聖域にすることなく、削るべきところは削って健全な家計を保つことが親子の幸せにつながることを知っておきましょう。

ミニ黒板を作って単位のかんさんをしてみましょう。単位と位取りの関係が分かれば単位名人になれますよ。

よく知っているはずの氷からも、たくさんの不思議を見つけることができます。身近なものにもかくれている不思議を研究につなげてたくさんの発見をして下さい。

子どもの教育に要するお金は、学校に納める金額以外にもいろいろとあるものです。希望する教育を受けるための費用は早めに調べ、いつ頃、何にいくらくらい支出するのか把握しましょう。平均値ではなく、わが家の金額を知ることが大切です。

お子さんの進路選択をサポートするうえで大事なのは、コミュニケーションの中で、お子さんが自己理解を深めることのできる時間を日常的につくっていくことです。この記事では、保護者の方自身の本音をお子さんに伝えることが、進路選択のサポートにつながっていることをお伝えします。

保護者が自分の考えをどうお子さんに伝えるかということも、お子さんの進路選択をサポートするうえで大切です。この記事では、自分の考えの伝え方を4つのポイントに分けてご紹介します。

ジュース屋さんの道具を作って、楽しく「水のかさ」について学びます。水のかさの、くり上がりやくり下がりの計算も、実際に道具をさわって動かしながら身に付けることができます。

きょうだいがたくさんいる生活、それは楽しいことも多いでしょうが、当然、出ていくお金は大きくなります。もし、子どもをすべて公立に進学させたとしても、一人当たり800万円から1000万円程度の教育費が必要だといわれています。そこに複数となると、さらに費用が加算されるのは当然ですが、単純に2倍、3倍の金額になるかというとそうでもありません。今回は、きょうだいがいるご家庭の教育費のポイントをお話ししましょう。

お子さんの進路選択をサポートするうえで大事なのは、お子さんの話を「聴く」ことです。この記事では、「聴く」ことの定義や、必要となる姿勢、話を聴くことが進路選択のサポートにつながっていることをお伝えします。

算数用のブロックを手作りして、10のまとまりや位取り、くり上がりのたし算まで楽しく学習しましょう。

親となった皆さんのなかには、子どものころ、習い事をしていた方がいるのではないかと思います。楽しかったり、大人になっても役に立つ知識や技能を身に付けることができる習い事を、子どもに「かけるお金」として考えてみましょう。

お子さんの進路選択の時期に、不安や葛藤を感じるのは、お子さん本人だけではありません。同時に親御さんも、どのように子どもさんの支えになればいいのか分からず、悩むこともあると思います。この記事では、お子さんの意思を育て、主体的な進路選択をサポートするためのベースの考え方をお伝えします。

工作を通して算数を学ぶことは、どのような効果があるのでしょうか。認知科学、学習科学の研究や、ピアジェの理論と結びつけてご紹介します。

新学期が始まり、新しい習い事をしたり、塾に通い始めたお子様もいるでしょう。子どもにかけるお金は節約することがとても難しいものです。将来、こんなはずじゃなかったということのないよう、教育費を見直しておきましょう。

直角三角形の性質と拡大図を学んで自分だけのブックエンドをつくりましょう。ブックエンドとは本を立てるための道具です。

イメージのつかみにくい分配法則について、工作で確認しながらペン立てと消しゴム入れを作ります。

円と球の性質を学んで、美しい雪玉のようなあかりを作ります。

形を重ねて美しいもようを作ります。光の色の変化や影も楽しめるかざりを楽しみましょう。

スケルトン立体を作って平行や垂直を観察しましょう。できたものは飾ってもきれいです。

いろんな角の大きさの入れ物を作って、角を集める実験をします。

日本では晩婚化が進んでおり、高齢出産となるご家庭が増えていますが、高齢出産をした場合の教育費は計画性がとても大事です。今回は高齢出産をされたご家庭が教育費を準備する場合の注意点についてお話ししましょう。

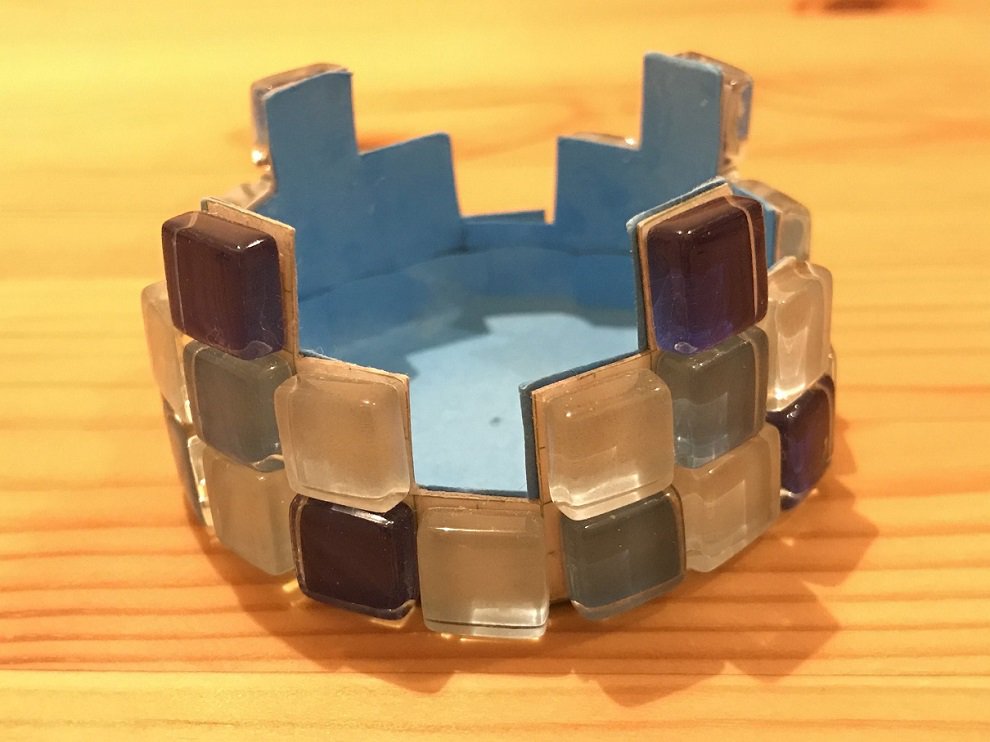

シーグラスという美しいガラスを探す話の中で平均を学びます。最後は美しいガラスタイルの小物入れを作りましょう。

高校選びでまず考えるのは、公立と私立のどちらを選ぶか、という問題ではないでしょうか? 最初から決めている場合もあるかもしれませんが、どちらにするべきか悩んでいる方も多いと思います。そこで今回は、公立と私立の違いと選ぶポイントをお伝えします。

同位角と平行の実験をして、直角を2つ作る方法で平行を作り、夏を感じるかざりを作ります。

2020年4月から高等学校の授業料が実質無償化になる制度が始まりました。高校の授業料負担がタダになるというのですから嬉しい話題ですが、対象者や無償になる範囲など、実際のところはどうなのでしょうか。

分数は、見た目の数と量のつながりが分かりにくい数ですが、今回は折り紙を使って分数の表す量について学びます。最後はカラフルなうちわを作ります。

円の性質を学んで、美しい小物入れを作ります。部品の形や色やふちの長さを変えることで色々なバリエーションが楽しめます。

身近な材料を使って公約数の実験をします。実験をして自分だけのクリアファイルを作りましょう。

直角二等辺三角形を組み合わせて2種類の風ぐるまを作ります。直角二等辺三角形を重ねたり並べたりしたときにどのようなことがおこるのか、その不思議も観察しましょう。

倍と比例の関係を知って、太陽の光を美しくとらえるサンキャッチャーを作ります。

比例を学んでポケットティッシュケースを作ります。ぬわずに作れるので手軽に楽しんでください。

2019年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この支援により、子育ては楽になるだろうと思われるかもしれませんが、子どもに一番費用がかかるのは高等教育なのです。そこで、今回はよくニュースなどで取り上げられる、文部科学省の子供の学習費調査のデータを検証したいと思います。

大学受験は、2020年からセンター試験から記述式が取り入れられた大学入学共通テストに変わります。新しいテストがはじまって落ち着くまで当分はかかるでしょう。そこで、今回は少しでも早く始める受験の心得をお話したいと思います。

文字で書かれた少し難しめの言葉を、やさしい言葉に置き換えて口頭で言う時、その意味が変わってしまっていることがあります。教育のお金に関する言葉は正しく使うようにして勘違いを防ぎ、必要な教育資金をしっかり準備できるようにしていきましょう。

高校生が利用できる奨学金には、住んでいる自治体から貸付を受けられるものがあります。自治体ごとに貸与額や保証制度などの内容が異なるので、個々の注意点については、各自治体の募集要項を確認しなくてはなりませんが、うっかり見落としがちな点をまとめてみました。

受験生活の間、費用がそれほどかからなかったというお話を聞くことはなかなかありません。そんな中、何度も高等教育無償化というニュースが流れましたから、「もしかしたら我が家も...?」と期待している方も多いでしょう。今回は、この高等教育無償化を使える場合と使えないときの対策について考えてみましょう。

「子どもが小学生の間にしっかりと貯蓄しておきましょう」とよくアドヴァイスしますが、もしできなかった場合、そのしわ寄せは高等教育に及びます。貯蓄できなくても援助を受ければよいと思っているかもしれませんが、援助には落とし穴もあります。今回は高校生の時に受けられる就学援助について、注意点をお話しましょう。

兄弟姉妹それぞれに平等に教育費をかけるつもりがあっても、初めての子育てでよくわからないままに長子にかけすぎてしまい、次子以降の費用に不安が残ることがあります。保護者だけが頑張るのではなく、子どもたちと情報共有して平等に近づけていきましょう。

図形の中には平面をしきつめられるものがあります。三角形や四角形、それ以外の図形はしきつめられるのかどうか、スタンプを作って実験してみましょう。

人々が決めてきた単位にはさまざまな物語があります。今回は長さの単位が誕生した物語や単位の使い方について学びます。長さのたし算をしてすてきなペン立てを作りましょう。

「倍」というのは、5、6年生で出てくる「比」や「割合」にもつながっていますが、具体的に物の数を表しているわけではないため分かりにくいと感じる単元です。今回はポップコーンを作りながら楽しく「倍」を学びます。